| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

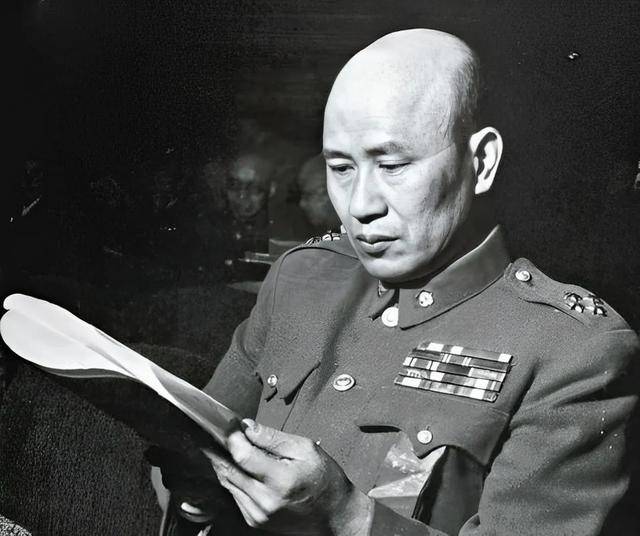

1965年7月20日,远在台北的白崇禧正坐在松江路127号的旧式平房里看报。

消息传来,这位曾经叱咤风云的"小诸葛"瞬间明白了一个残酷的现实:自己彻底没用了。

李宗仁的归国选择,不仅撕裂了桂系最后的纽带,更预示着白崇禧悲剧命运的开始。桂系双雄的分道扬镳

1949年12月30日,海南岛海口机场,白崇禧站在飞机舱门前,回头望了一眼这片他再也不会踏足的土地,此时的他绝不会想到,这次登机将成为他人生最错误的决定。

就在几个月前,立法委员何遂还在苦苦相劝:"上将回台,将必难免一死,应乘机起义,响应共军。"

白崇禧的回答充满了那个时代军人的悲壮:"我自追随蒋公北伐以来,殆逾二十载,既处遇顺境,亦处遇逆境,一生一世,历史第一,我必对历史有所交代。"

这句话听起来慷慨激昂,实际上却暴露了白崇禧致命的政治幼稚,他以为蒋介石还会像北伐时期那样需要他,错了,大错特错。

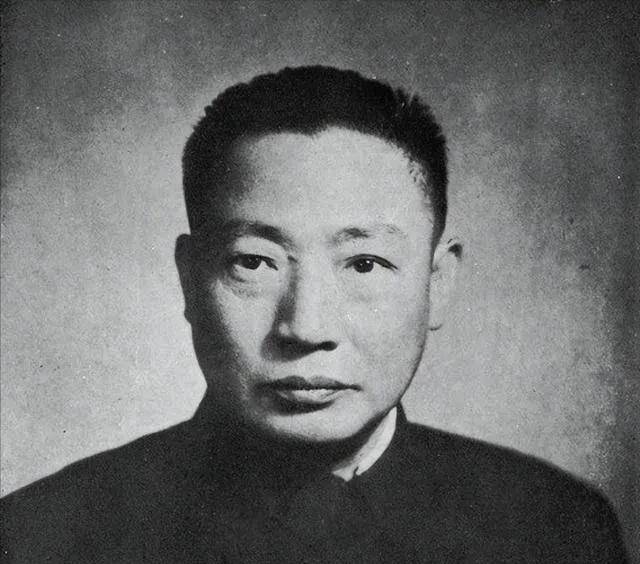

同一时间,李宗仁正从香港飞往纽约。

两个人,两个选择,两种命运,李宗仁选择了观望,白崇禧选择了忠诚,在那个风云变幻的年代,观望意味着保全,忠诚却可能意味着死亡。

抵达台湾后,白崇禧很快发现自己上当了。

蒋介石给了他一个响亮的头衔:总统府战略顾问委员会副主任,听起来很威风,实际上毫无实权,所谓的"行政院长"承诺?早就被蒋介石抛到了太平洋里。

更让白崇禧愤怒的是,"保密局"给他起了个代号:"老妹子"。

想想看,一个征战沙场几十年的铁血将军,被人叫"老妹子",这是多么大的羞辱,白家对面,突然多了一个派出所。

24小时监视,寸步不离。

白崇禧的轿车一出门,后面就跟着一辆吉普车,有一次吉普车抛锚了,白崇禧竟然让司机停车等他们修好再走。

这种近乎自嘲的宽容,透露出内心深处的无奈。

在一家咖啡店里,白崇禧喝完咖啡起身时,顺便把另外两桌客人的账也付了,朋友们莫名其妙,白崇禧淡淡地说:"我看出他们是监视我的人,这个客我应该请。"

能一眼看穿监视人员的身份,这就是"小诸葛"的本事。

看穿了又如何?还不是得忍受这种被人当贼防着的日子,与此形成鲜明对比的是,李宗仁在纽约过得相对自由。

他可以想骂谁就骂谁,想说什么就说什么。

1964年,他甚至公开发表文章,劝美国调整对华政策,这封公开信传到台湾,白崇禧立刻发电报批评老搭档。

两人的关系就此彻底闹僵。

白崇禧在台湾憋屈得要死,李宗仁在美国却能畅所欲言,这种反差让白崇禧更加痛苦,他开始怀疑当初的选择是否正确。

1965年李宗仁归国震撼两岸

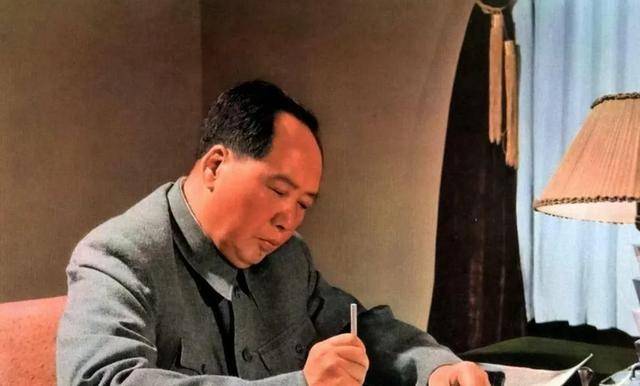

1965年2月3日,中南海,毛主席在一份文件上批示:似应欢迎李回国,去年向美报投书问题,无关大局,不加批评,因为他已自己认错了。

这个批示改变了历史走向。

6月18日,程思远第五次来到北京,这一次,他不是来谈判,而是来接受任务,第二天,程思远就坐上了飞往瑞士的班机。

7月12日下午两点,苏黎世机场。

李宗仁夫妇在程思远的陪同下,踏上了从瑞士回国的飞机,起飞前,中共方面的人员再三叮嘱:路途中千万不要下飞机,特别是日内瓦和贝鲁特,那里发生过多次刺杀事件。

蒋介石确实派出了杀手。

当蒋介石的特务赶到苏黎世时,李宗仁已经起飞了。

他们又赶到卡拉奇机场出口处的楼梯下安排了两个枪法很准的特务,幸运的是,暗杀计划都在掌控之中。

7月20日,李宗仁夫妇的专机降落北京机场,上百人到机场迎接。

这个场面让台湾当局彻底震惊了。

李宗仁在机场读声明,表示感激党和政府的欢迎,愿意在有生之年为社会主义建设贡献力量,消息传回台湾,整个岛内为之震动。

蒋介石勃然大怒,他没办法惩罚远在大陆的李宗仁,只能把怒火发泄在白崇禧身上。

白崇禧的震惊与痛苦反应

台北,松江路127号,1965年7月20日傍晚,72岁的白崇禧正在家中看报,家人匆匆走进来,告诉他一个震撼性的消息:李宗仁回国了。

白崇禧手中的报纸掉在了地上,沉默了足有几分钟。

他喃喃自语道:"这太不可思议了……他怎么走这一步?"说完,他长长地叹了口气,接着苦涩地说出了那句流传至今的话:"看来我真的没用了!"

这句话里包含着太多的无奈。

白崇禧明白,李宗仁回国意味着什么,意味着自己作为牵制李宗仁筹码的价值彻底消失了,更痛苦的是,他对身边的人说:"德邻投共,我今后在台湾,更没有脸见人了。"

"没有脸见人",这五个字道出了白崇禧内心的绝望。

他曾经把李宗仁视作最重要的政治盟友,从统一广西到北伐战争,从抗日战争到国共内战,两人携手走过了几十年的风风雨雨。

现在,这个老搭档选择了另一条道路。

白崇禧感到被全世界抛弃了,他在台湾本就如履薄冰,蒋介石对他本就猜忌重重,李宗仁的这一举动,更让他显得多余。

夜深了,白崇禧一个人坐在客厅里,呆呆地望着天花板。

那一刻,他的内心世界彻底崩塌了,李宗仁的归国选择,像一把钥匙,锁上了白崇禧最后的希望之门,72岁的老人,昔日指挥千军万马的威风将军,现在连最亲密的战友都抛下了他。

台湾的日子,真的像坐牢一样。

白崇禧最后的岁月与悲剧结局

李宗仁回国的消息传开后,蒋介石立即行动了,他命令毛人凤对白崇禧直接采取制裁行动,毛人凤把这个任务交给了谷正文。

谷正文制定了暗杀计划,原则很明确:绝不留下半点痕迹,以免外界怀疑是政治谋杀。

他们收买了白崇禧身边一位姓杨的副官,不久,这位副官报告:"先生要去花莲县寿丰半山打猎。"谷正文决定在白崇禧打猎时,于山野外杀死他。

白崇禧躲过了这次暗杀,他还躲过了第二次。

白崇禧知道蒋介石发狠了,再也不敢轻易外出。

监视变得更加严密,岛内针对白崇禧的防范等级骤然提升,明里暗里的特务把他团团围住,国民党当局开始削减他仅存的象征性职务。

更要命的是,他的人身自由进一步受限。

以前他还能在警卫"陪同"下去赛马场看看赛马,这几乎是他晚年唯一的消遣,现在连这点小自由也被取消了。

进出白公馆的客人经常受到便衣跟踪,慢慢地,再也没人敢登门拜访。

白崇禧彻底被孤立了。

经历了李宗仁出走的打击和台湾当局的严加看管,白崇禧的身体状况急速下滑,他变得沉默寡言,除了看报纸,就是枯坐家中。

陈诚去探望他时,看到他的样子也深感痛心。

白崇禧对着这位老部下感慨道:"在这里生活还有什么意思?生不如死啊!"这句话成了他的绝唱,1966年12月2日凌晨,台北松江路127号。

副官发现白崇禧死在了卧室地板上。

尸体周身发绿,睡衣和床单被撕得稀烂,床头还有半杯没喝完的酒,从现场情况判断,他临死前一定非常痛苦。

官方说法是突发性心脏病,民间却有另一种说法。

蒋介石第一个赶到白府吊唁,宣布由国防部负责以军礼治丧,由何应钦等200余人组成治丧委员会,当晚,蒋介石在日记里写道:"他能善终是幸运的"。

这句话意味深长,同一时期,李宗仁在北京过着安详的生活。

1969年1月30日,李宗仁在北京寿终正寝,两个老搭档,两种结局,白崇禧那句"我已无用了"的叹息,概括了他晚年的全部心境:无力、无奈、无用。

这位曾经指挥千军万马的"小诸葛",最终困死在台北的一间旧房子里。

历史就是这么残酷,选择决定命运,而命运往往不会给人重新选择的机会,白崇禧用自己的悲剧告诉后人:在历史的关键时刻,政治判断比军事才能更重要。

参考资料:

人民文摘:《1965年,李宗仁夫妇冲破阻难,抵达北京》

环球人物:《白崇禧:从"小诸葛"到台湾孤客》

中国国家历史:《白崇禧受严密监视的晚年》

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 习家“储君”出事?皇侄齐明正突然消失 |

| 2 | 北京七环大爆炸,传老习两口子躲了整整两天 |

| 3 | 习走错“关键一步” 渐失话语权 |

| 4 | 跨年夜,中国多个大城市现诡异一幕 |

| 5 | 大蒜是尿酸的杀手?想要肾脏健康这些蔬菜要 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 3 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 4 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 5 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 6 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 7 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 8 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 9 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |

| 10 | 给菓趣的回复,你至少有放风的 | renweida |