| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

在谈“闹饥荒时鱼虾满河”这个话题前,许多人脑中常会浮现一个看似合理的疑问:既然古代灾年时河流仍在、鱼虾应该也还有,为什么那些饥民宁愿吃草根、啃树皮,甚至出现“易子而食”的悲剧,也不去抓鱼虾果腹?这个问题听来合理,却折射出现代人对古代饥荒的巨大误解。

事实上,那些写在史书里的“饿殍遍野”、“白骨如山”,不是夸张的形容,而是真实存在的地狱景象。当百姓开始面无表情地剥下树皮、艰难地咀嚼时,那不是愚昧的选择,而是因为:他们的世界里,已经没有任何能吃的东西。

“鱼虾满河”只是幻觉:旱涝之下的绝境之水

每一场能被记入史书的大饥荒,都不只是粮食减产这么简单。真正造成毁灭性饥荒的,是持续多年的极端天灾:不是大旱,就是大涝(涝 : ㄌㄠˋ水灾之意)。

而在“大涝”之年,表面上水漫四野,看似有鱼可抓,但那已是一锅“毒汤”。洪水混杂尸体、粪便与污物,滋生瘟疫。鱼虾的体内充满病菌,吃下去不仅无法果腹,反而加速死亡。更何况,在汹涌洪水中徒手捕鱼,本身就是在拿命冒险。

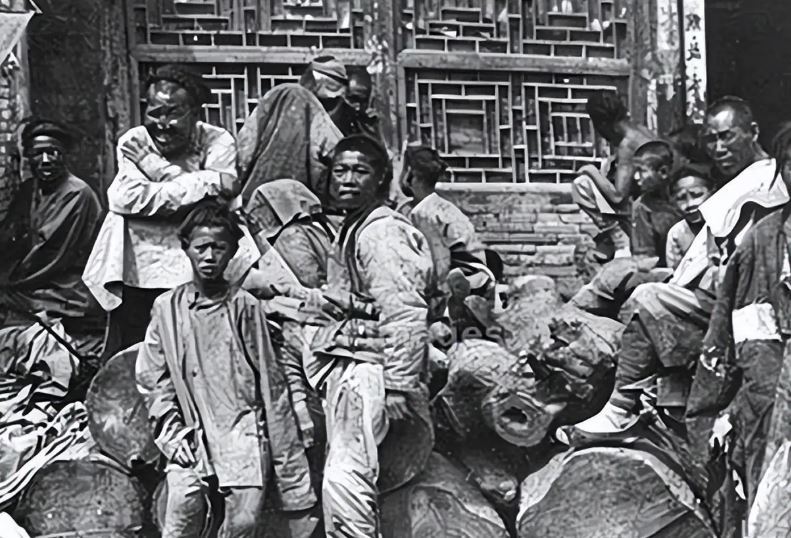

饥荒时的残酷,远非一般人可以想像。(图/翻摄自百度百科)

生存经济学:饥民算不清的“体力帐”

就算奇迹似地还有一条小河,里面真的有鱼,为什么灾民仍不去捕?

答案在于“体力”:这是饥民最昂贵、也最稀缺的资本。长期饥饿让他们全身浮肿、虚弱无力,连走路都成负担。捕鱼、打猎这种高耗能的行为,对他们而言就像是豪赌,一旦失败,就可能连最后一口气都赔上。

相较之下,啃树皮、挖观音土虽无营养、难以下咽,但至少能“确定”填饱肚子。对命悬一线的人来说,“确定能活一天”,远比“也许能吃到鱼”更实际。

此外,古代农民并非渔夫。他们没有网、没有钩,也没有捕鱼的技术。当生产体系崩溃、铁器稀缺时,就算有条鱼在眼前,也未必能抓得住。

当饥荒降临,鱼虾先死、水源污染,最后连人性都崩塌。(图/翻摄自百度百科)

秩序的牢笼:被封建产权困死的百姓

即便真的还有鱼、有力气、有工具,也还有另一道无形的墙:封建秩序。在那个讲究“此山是我开”的年代,山林、河流多属于地主或寺庙。灾年时,这些拥有资源的权贵更会组织家丁“护粮”,防范饥民越界偷捕。被抓到的下场不是送官,而是当场打死。

对饥民而言,那条“满是鱼虾”的河流,其实是一道血淋淋的界线:跨过去,意味著死亡。

被吃光的生态链:当河中无鱼、树上无鸟

真正的大饥荒,是一场生态的“清零”。人们先捕光鱼虾、猎尽野兽,再吃老鼠、昆虫,直到连草根与泥土都被挖空。当人开始吃树皮时,代表所有能吃的动物早已消失。当史书出现“人相食”的字句时,那片土地上已经没有任何活物。

结语:饥荒不是无知,而是无路可走

古人不是不懂“靠山吃山,靠水吃水”,而是他们早已无山可靠、无水可依。所谓“鱼虾满河”,只是后人对灾年景象的一种误解。当饥荒降临,鱼虾先死、水源先毒、工具先失、秩序先毁,最后连人性都崩塌。在那样的世界里,草根、树皮,甚至泥土,都成了人与死亡之间最后的界线。那不是选择,而是无奈的求生。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 3 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 4 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 5 | 消息:中共少校飞行员驾机自戕身亡 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 波兰参战了 |

| 2 | 要玩真的了!他点名警告习近平 |

| 3 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 4 | 万劫不复!中国正在重演晚清最后十年 |

| 5 | 更多人出事?北京流传神秘名单 |

| 6 | 会议内幕曝光!习等四人遭“围攻” |

| 7 | 北京大秀肌肉时刻,一张“致命照片”被公布 |

| 8 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 9 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 10 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 1 | 2026年1月1日A4白纸自由宣言 | 万维网友来 |

| 2 | 刷屏的美国“斩杀线”与中共的 | 解滨 |

| 3 | 回国杂感:仓颉造字成真,有图 | 思芦 |

| 4 | (图文)不受欢迎的圣诞 | 范学德2 |

| 5 | 中共倒台路径预测 | 遍地是贪官 |

| 6 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 7 | 安芃:男人的出轨和女人的出轨 | 水沫 |

| 8 | 中共国的金融危机何时爆发? | 山蛟龙 |

| 9 | 美国斩杀线:愚昧和麻木 | 汪翔 |

| 10 | 美国巨变:特朗普把三大最争议 | 文礼 |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 中共倒台路径预测 | 遍地是贪官 |

| 3 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 4 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 5 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 6 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 7 | 中共国的金融危机何时爆发? | 山蛟龙 |

| 8 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 9 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 10 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |